Despedida del Director de Unidad Académica

Comunidad Educativa Normal 1:

les informo que el 2 de marzo de próximo dejaré la Dirección de la Unidad Académica Normal 1. Desde agosto de 2021 he llevado adelante la coordinación de las distintas actividades institucionales, condición que me dio la oportunidad de dialogar, intercambiar y coincidir con muchos miembros de la comunidad.

Quiero felicitar aquellas y aquellos docentes comprometidos con la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos a través de nuestra institución y alentarlos a continuar buscando todos los días mejores formas de enseñar para dar lugar a mejores aprendizajes. Aliento también a las familias a acompañar en todo momento los aprendizajes de niñas, niños y/o adolescentes que tienen a su cargo.

Retornaré a mis horas de clase, algunas de las cuales las llevo adelante en el Nivel Superior de la Unidad Académica. Por este motivo, con muchos nos seguiremos cruzando.

Mis saludos para todas y todos,

Prof. José Luis Alessandrini

Director Institucional

La Plata, 26 de febrero de 2026

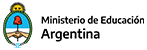

Actualización de listado institucional de victimas del Terrorismo de Estado

Comunidad Educativa Normal 1:

escribo en esta oportunidad, para informar que desde la Dirección de la Unidad Académica hemos iniciado diálogos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires así como con el Programa Memoria y Archivo de la DGCYE (Dirección General de Cultura y Educación PBA) para actualizar el listado institucional de víctimas del Terrorismo de Estado que tuviera lugar entre los años 1976 y 1983.

¿Cuál es el criterio para conformar dicho listado? Se tiene en cuenta a aquellas personas que en algún momento estudiaron y/o trabajaron en la institución y han sido victimas de desaparición forzada y asesinato. Para verificar dicha condición la ciudadanía puede consultar el RUVTE (Registro Unificado de Victimas del Terrorismo de Estado) que se encuentra online. El listado institucional incluye también personas que han sido privadas ilegalmente de su libertad y torturadas, y posteriormente liberadas.

El trabajo previsto procura sumar algunos nombres de víctimas que no se encuentran en el listado original, elaborado en el año 2013, y de cuya condición en esa fecha no se tenía conocimiento. Es nuestro deseo llegar a marzo de 2026 con la Galería de la Memoria actualizada, así como también el listado presente en el acceso al Salón de Actos. En ese mes estaremos haciendo memoria, dolorosa, de los 50 años del Golpe de Estado que generara tantas víctimas. Esperamos también que este proyecto aliente nuevas reflexiones acerca del valor del Estado de Derecho; de la vigencia del Derecho; de la Democracia como sistema y de la cultura democrática como cualidad ciudadana de abordar las diferencias y dificultades por medio del diálogo antes que de cualquier otro modo.

Mis saludos para todas y todos,

Prof. José Luis Alessandrini

Director Institucional

La Plata, 3 de noviembre de 2025

¿Cómo escribir un elogio de la Independencia en momentos en que la patria incrementa dependencias?

Prof. José Luis Alessandrini

Director Institucional

9 de Julio de 2025

¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera?

Salmo 137,4

Desde hace un tiempo convivimos con un discurso explícito que propone el desmantelamiento de instituciones y organismos del Estado. Este discurso pudo haber fascinado a una porción de ciudadanos que consideraban desprolijo y hasta tal vez excesivo el gasto público. Lo que los difusores del recorte al estilo de cirugía mayor no explicitaron es que el desmantelamiento del Estado se traduce en poco tiempo en la rotura de la red de contención social.

Una expresión técnica, o relativamente técnica, como la anterior, puede impedir la percepción de la magnitud de lo referido. Imaginemos esta situación: somos ciudadanos adultos y nuestros ingresos son similares al promedio del 65% más bajo de la población. No tenemos empresas ni acumulamos criptomonedas. Es viernes a la noche y nos aqueja una dolencia en alguna parte del cuerpo. El hospital público hace años que quedó reducido a un servicio diurno de orientación general y dejó de contar con provisión de medicamentos. La pregunta es… a dónde iremos? La oferta de prestaciones sanitarias privadas existentes en el mercado resultan impensables. Qué organismo podría atendernos sin que esto significara una acción caritativa totalmente dependiente de la buena voluntad de quien la hiciera?

Me viene a la mente el recuerdo de una película de ficción, Joker (2019), donde el personaje principal, Arthur Fleck, experimenta una situación análoga al dejar de ser asistido por el servicio social de la ciudad, debido a recortes de presupuesto. Sea en la ficción como en la realidad, ¿qué vivencias y sentimientos se generan cuando el ciudadano experimenta la soledad y la impotencia ante sus problemas o dificultades, en medio de multitudes indiferentes, sin contar con el respaldo de una voz preparada para ello?

Los recortes de gasto público que el neoliberalismo instituyó como condición necesaria para el desarrollo de los pueblos, esconden la triste realidad de una red social tijereteada, que ya no sirve para contener a la ciudadanía. Podemos decir que la acción social generada por valores (la comunidad, el bienestar general) fue perdiendo lugar frente a la acción dirigida a fines (rentabilidad, optimización de variables, por ejemplo), usando con bastante libertad la terminología del sociólogo alemán Max Weber.

El discurso (entendido como conjunto de palabras y acciones) de la actual gestión del gobierno nacional, omite la consideración de la condición de los más vulnerables y excluidos del tejido social; los desconoce en su particularidad y los sumerge en la generalidad de los ciudadanos, de los cuales se supone, arbitrariamente, que tendrán iniciativas exitosas para sobrellevar complicaciones. Este mismo discurso propone que la superación de las dificultades económicas y financieras del país requiere exclusivamente de la intervención de actores privados transnacionales, dando lugar a una cadena de dependencias necesarias para el crecimiento del país (o de la satisfacción de variables): dependemos de financiamiento internacional, dependemos del desembarco de inversiones extranjeras, dependemos de que el Congreso sancione leyes que atraigan inversiones extranjeros, dependemos de que la potencia modelo mire con buenos ojos el alineamiento obsecuente para con ella….

Llegados a este punto conviene explicitar que no encontramos motivo para pensar que la superación de un Estado torpe y hasta ineficiente en algún aspecto, requiera, como única posibilidad, el desmantelamiento del mismo. El Estado de bienestar puede pensarse como un modo de distribuir la riqueza y superar la asimetría sistémica que conlleva el mercado, teniendo presente que para alcanzar aquella meta se requerirá del cuidado necesario para no defraudar la vigencia de la justicia social.

El poeta que redactó el Salmo 137 ficciona la situación de los judíos deportados a Babilonia por Nabucodonosor II (año 586 ac). Ante el pedido de los nativos que, junto a los canales de la ciudad, solicitaban una canción de Jerusalén, el narrador experimenta la contradicción de hacer presente lo sublime, lo sacro en un entorno inadecuado, esto es, la tierra y la presencia de sus sometedores. De igual modo podemos preguntarnos cómo hacer una semblanza de la Independencia formulada en 1816 y conquistada años después tras enfrentamientos con las tropas españolas, si el rumbo del país se aleja de la consecución de los ideales que conlleva la declaración fundacional: autonomía en sus distintas variantes, entre ellas, la política, la económica y la cultural; soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía digital, desarrollo de la industria y explotación sustentable de los recursos naturales, entre otros..

Una vez más traigo a la mesa de debate la relación entre las representaciones del pasado y la actualidad. Desde el momento en que siempre estamos viviendo el presente y del pasado tenemos algún tipo de registro como memorias, testimonios y reconstrucciones.., ¿qué significado podría tener la acción de evocar glorias pretéritas (presentes en el imaginario social) desvinculadas de la condición actual de la ciudadanía? ¿Tal vez sea esto una muestra de la imposibilidad de procesar el entramado presente? ¿O una relativización extrema de las decisiones políticas y su impacto en la vida cotidiana? ¿Será que la sensibilidad de la ciudadanía está orientada mayormente a los resultados de los partidos de fútbol y no a otra cosa? ¿O tal vez una visión aumentada de nosotros mismos nos lleva a un riesgoso descuido? Podemos escuchar frases como “tenemos a Diego y a Mesi, algunos premios nóbeles, un Papa, cada 10 años una crisis económica de la que salimos fortalecidos…” Son éstas representaciones que los grupos que conforman la sociedad tienen en mayor o menor medida.

El riesgo que advierto en el abordaje de una efemérides exclusivamente como objeto pasado es la banalización de la misma, transformándola en una práctica rutinaria sin posibilidad de incluirla en el entramado de sentidos que cada sujeto alberga. Terminaría siendo una cosa más de las tantas que hay que hacer, con escaso valor para quien lo hace.

¿Cómo hacer una exaltación de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en un contexto político que se advierte contrario al fortalecimiento de la autonomía nacional?

En primer lugar será una memoria de un proceso amplio que supera lo que un cuadro de congresales en una sala de una casa de la ciudad de Tucuman puede mostrar. Distintos actores políticos de la época intervinieron ocupados, con mayor o menor conciencia de su responsabilidad, en la elaboración de uno o varios proyectos de Nación. Otros muchos trabajaron para que la decisión soberana se hiciera efectiva. No dejaremos de advertir que no todo es necesariamente virtuoso y honesto en el pasado, por el solo hecho de ser pasado.

En segundo lugar observaría que la construcción del bienestar presente requiere de acuerdos y de la planificación a largo plazo de los procesos que se impulsan. No necesitamos un héroe, cantaba Tina Turner en los 80. Es cierto, más que un héroe necesitamos un equipo de dirigentes dispuestos a concertar acciones que garanticen calidad de vida perdurable en el tiempo. Necesitamos instituciones que no se alejen de la función para la cual fueron creadas. Necesitamos equipos de dirigentes responsables y convencidos de que el bienestar de la ciudadanía constituye el norte de toda decisión posible. Necesitamos equipos conscientes de que su acción u omisión, su palabra y su silencio, son altamente condicionantes para el presente y el futuro del país, y que para nada supongan (con creencia) o expongan (sin creencia) la asistencia de fuerzas del cielo (1 Mac. 3,19) que no son más que un recurso literario en una narrativa épica mayormente nacionalista propia de una agrupación de una sociedad lejana en el tiempo y el espacio.

Hacer mención a la Declaración de la Independencia en el mes de julio de 2025 nos lleva a detenernos en la responsabilidad ciudadana. Tanto de aquellos que son representados como de los que eligieron representar a sus compatriotas. A unos y a otros, a su tiempo, les compete elegir por el bien superior de la población, tanto en lo inmediato como en aquello proyectado a largo plazo. Podríamos agregar que esa elección no se fundamente solo en slogans y frases hechas. Tal vez sea tiempo de exigirle a los que aspiran a ser representantes, que expliquen el camino por el que piensan llegar a las metas que prometen. Tal vez sea tiempo de ser reticentes con los aplausos y que esa costumbre mecánica se transforme exclusivamente en expresión del convencimiento que las propuestas escuchadas generan en cada uno de nosotros así como del compromiso que tomaremos en adelante. Puede ser un buen momento para instalar en el debate nacional la pregunta por el país que queremos ser dentro de 10 años, tanto hacia adentro como hacia afuera; de las condiciones necesarias para alcanzar esa meta deseada, refiriéndome tanto a costos materiales y humanos como simbólico-identitarios.

Así como en 1816 los congresales de Tucuman desafiaron a la metrópoli española declarando roto el vínculo de sujeción colonial de las Provincias Unidas del Río de la Plata, puede ahora la ciudadanía en general desafiar su inercia habitual y dar un paso para sumar calidad a la discusión y decisión política. Como decíamos más arriba, superar el slogan y la frase hecha y adentrarnos en un abordaje más complejo de la realidad socio-económico-política de nuestra patria; abandonar el pensamiento mágico o la creencia irresponsable de que todo puede cambiar con solo quererlo, sin reparar en los procesos requeridos para alcanzar dicho cambio; correrse del modelo de cliente defraudado que no cuenta con Defensa del Consumidor que lo respalde y asumir la parte de responsabilidad que cada uno tiene en los resultados del contrato (simbólico) entre representado y representante, son algunas pautas que la ciudadanía puede ir adquiriendo, con la guía y acompañamiento del organismos del Estado (si los hubiera) y/o Organizaciones de la Sociedad Civil.

En fin, que hacer memoria de la Independencia en estos días, sea la oportunidad de pensar y apostar por un país con lugar para todos y donde todos, tanto los parecidos como los diferentes, podamos vivir y conformar una sociedad que se haya ido organizando a partir del reconocimiento y el respeto, en pos de alcanzar el bien de todos y cada uno de sus miembros.

Pensar Mayo

Prof. José Luis Alessandrini

Director Institucional

25 de mayo de 2025

La memoria del 25 de mayo de 1810 presenta una dificultad frecuente en la ciudadanía para poder identificar los hechos mismos que ocurrieron así como la trascendencia y sentido político de ese conjunto de días que identificamos con el nombre de semana de mayo. La asociación 25 de mayo-independencia es habitual entre consultados desprevenidos. Posiblemente esto se debe a que pensamos la fiesta patria mayormente aislada y no dentro de un proceso social y político más amplio.

Los hechos de mayo, en la capital del Virreinato del Río de la Plata, no pueden dejar de pensarse en el marco de la invasión napoleónica a España ocurrida hacia 1808. La pregunta que podemos imaginar que tal vez circuló en la pequeña Buenos Aires (Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre), es si iba a haber un cambio de Metrópoli, o sea de potencia colonizadora. Dicho de otra manera: ¿Madrid dejaría su lugar a París, al ser ahora Napoleón Bonaparte el que dirigía el rumbo del imperio español? ¿Qué les depararía el futuro a los habitantes del Virreinato? En el marco de estos sucesos podemos sumar también doctrinas políticas vigentes en la época y así ampliar sentidos en la evocación del pasado. Si damos por supuesto que el gobernante es un representante de las multitudes o el pueblo, ya que estas han delegado en él la tarea de dirigir, representar y conducir, y si el gobernante no estuviera en condiciones o si hubiese un caso de acefalía… esa representación volvería al pueblo, verdadero soberano. Posiblemente estas doctrinas eran de conocimiento de al menos algunos de los ciudadanos que estaban presentes e integraban el Cabildo de la semana de mayo 1810.

En definitiva, estaríamos pensando que aquella semana de 1810, sin conocimiento de lo que vendría después, fue la oportunidad para hacer un gobierno propio, local, ante la acefalía que se evidenciaba en España. No había Rey y el Virrey no contaba con el respaldo necesario. Por eso la ciudadanía, en esa institución llamada Cabildo (Consejo) conforma una Primera Junta que tomará decisiones en pos del bien del Virreinato.

Nos preguntamos hoy, en mayo del 2025, cómo pensar el mayo de 1810. Podemos pensarlo como un momento (semanas, meses) en los que un grupo de ciudadanos da respuesta a una coyuntura política, esto es, la acefalía y el vacío de poder en el trono de España, generando un gobierno local distinto del instituido por la Metrópoli y aspirando a la custodia de los territorios del Virreinato del Río de la Plata, en custodia a favor del monarca, como indica el documento firmado el mismo 25 de Mayo de 1810.

Lo pensamos como un momento dentro de un proceso más amplio que incluirá la ruptura definitiva con la Metrópoli española y su monarca, que para esa época (1816) estará en pleno ejercicio de sus funciones.

Lo pensamos como un momento en la construcción de una identidad local que fortalecerá la distinción entre un nosotros (las Provincias Unidas del Río de la Plata) y un ellos (la Metrópoli española).

Lo pensamos como un momento más en el que la toma de decisiones es una actividad central. Los ciudadanos que formaban el Cabildo de mayo de 1810 habrían decidido en favor del pueblo a quienes representaban.

Elegir representantes y ser elegido representante del pueblo es la base del Derecho Político que identificamos en nuestra Constitución en los artículos 22 y 37 entre otros, así como en Tratados Internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21.

Este año la ciudadanía decide una vez más el rumbo que tomará la construcción política de las Provincias y la Nación. Tanto el que elige representantes (llámense Diputados o Senadores), como el que se postula para representar al pueblo en dichos roles, no pueden desentenderse de la pauta suprema presente en el Preámbulo de la Constitución Nacional. Esta dice que el establecimiento de dicha Constitución aspira a promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros y nuestra prosperidad… La Constitución se estableció con esos fines y cualquiera que se desenvuelve dentro del territorio jurídico y simbólico generado por la misma deberá hacerlo con la responsabilidad oportuna para lograr las metas formuladas. El bien común y la libertad, con el correlativo disfrute de derechos, debe ser una inquietud siempre presente en toda la ciudadanía.

Nunca abogaremos desde aquí por la indiferencia frente a los procesos socio históricos, así como tampoco por la obsesión ante los mismos. Creemos que cada ciudadano y ciudadana, dentro de los límites de su conocimiento y su conciencia debe apostar con su decisión y su acción responsables por un presente y un futuro mejor, no solo ideal o de discursos, sino posible, factible y sustentable en el tiempo, tanto para él o para ella como para sus conciudadanos y conciudadanas, del presente y del futuro. Decisión en la que la comunidad (el nosotros, los bonaerenses, los argentinos) prevalezca por sobre el yo de los sujetos particulares, sin dejar de garantizar en ningún momento los beneficios formulados por la misma Constitución para cada uno de nosotros y nosotras.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Prof. José Luis Alessandrini

Director Institucional

24 de marzo de 2025

Quienes nos dedicamos o somos cercanos a las ciencias sociales gustamos de identificar fechas, eventos y sucesos dentro de una selección mayor de acontecimientos que tiene lugar en un determinado período de tiempo. A esto lo llamamos procesos socio-históricos. Un hecho puntual que ha sido enmarcado en un proceso social puede ser apreciado de un modo más ampilo ya que de este modo se incrementan las oportunidades de cargarlo de sentido.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas quiebran explícitamente el orden constitucional dando inicio a la suspensión del Estado de Derecho e instauración de un Estado que rápidamente fue identificado como represivo. Este hecho ocurrido hace ya 49 años puede ser integrado en un proceso comenzado años antes en el que identificamos la presencia de violencia institucional, violencia armada y la confrontación entre representantes de distintos grupos que formaban el entramado social de la época.

El deterioro del Estado de Derecho, del Estado pacificador, del Estado ocupado en trabajar por el bien común, llega a la sima con la instauración de un Estado Represor que suspenderá derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales a los que nuestro país ya había adherido.

Muchas ciudadanas y muchos ciudadanos resultaron víctimas del Estado Represor ya que el accionar del Estado sobre ellos no tuvo reparo en la negación de las garantías constitucionales, presentes en el artículo 18 de nuestra Constitución. Me refiero a ser detenido sólo bajo orden judicial y a contar con una defensa y un juicio imparcial, entre otras. La desaparición de personas y el sometimiento a torturas caracterizará el modus operandi de las Fuerzas Armadas en el período que nos ocupa.

Quienes hacemos memoria de este proceso dado en el tiempo pasado, así como de otros de características parecidas acaecidos en distintos lugares del mundo (Genocidio Armenio, en 1915; Holocausto Nazi, en 1936; Deportaciones a Gulags en la Unión Sovietica, en 1930), y que además no deja de helarnos la sangre el apreciar en todos los casos la negación de la humanidad del otro, vivimos en un tiempo presente que nos interpela y nos reclama tanto una interpretación como una respuesta.

Y así miramos, entonces, desde el presente ese proceso comprendido en nuestro país entre el año 70 y el 85 aproximadamente, en el que identificamos en sus inicios un incremento de la violencia política y que culminará con la restauración de la Democracia y el posterior juicio a las Juntas Militares. Si bien se trata de un proceso histórico y social 40 años lejano en el tiempo, nos preguntamos qué actualidad puede tener la problemática en cuestión. Nos preguntamos si la restauración de la Democracia en tanto sistema de gobierno (Derecho Político) dio lugar a una implementación y/o profundización de la cultura democrática, entendiendo por la misma la preferencia de las ciudadanas y los ciudadanos por el diálogo como recurso para superar las diferencias.

Lamentablemente algunos indicadores no dan cuenta de haber alcanzado dicha situación. Vemos con frecuencia al actual Presidente de la Nación descalificando en discursos a quienes no coinciden con él, dando lugar a una violencia verbal y pasando por arriba cualquier regla o tradición relativa a los modos de pronunciarse de un mandatario. Llegando al colmo de la contradicción, el presidente ha descalificado a sectores de la ciudadanía argentina en foros internacionales. Intimidatorio resulta escuchar al Presidente calificar de ‘hijos de puta’, con micrófono en mano, a personas que no lo siguen u acompañan, y más aún, ver que otros muchos aplauden semejante manifestación.

La construcción de una cultura democrática es un tema que nos demanda una reflexión. Nos preguntamos de qué modos la ciudadanía en general adopta el hábito de convivir con respeto de las diferencias; con respeto de las personas reales que presentan diferencias concretas; y de qué modo, la ciudadanía, con respeto y humanidad, busca superar las tensiones que se vayan presentando. No es claro que la enseñanza del horror, daños y/o perjuicios que produce lo contrario sea un camino idóneo para cultivar los buenos hábitos. Tenemos presente que el conocimiento de las consecuencias que generan ciertos consumos no inhibe mayormente el deseo por los mismos. Nos preguntamos si la enseñanza frecuente de las atrocidades de la última Dictadura es una vía segura para alcanzar una ciudadanía que respete el derecho de los otros y gestione iniciativas en pos del bien común.

La comunidad internacional también ha manifestado su preocupación por la violencia creciente en las distintas comunidades. Testimonio de esto es el abordaje de Naciones Unidas en lo que se ha llamado Discursos de Odio (Hate Speech). El organismo internacional advirtió tiempo atrás la tendencia creciente de la circulación de expresiones discriminatorias, despectivas e hirientes hacia determinados grupos, colectivos o etnias. Las redes sociales venían siendo el territorio en el cual tiene lugar ese ejercicio corrosivo.

Con el inicio de este año identificamos una llamativa diferencia cualitativa en el modo en que se gestionan las expresiones de violencia y amedrentamiento. El modo de gestión y comunicación de distintos gobiernos nos pone en alerta acerca de la ruptura inducida de la cohesión social y la paz entre naciones. Sea Donald Trump, James Vence, Elon Musk, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Javier Milei o la ultraderecha alemana, en todos los casos sus manifestaciones públicas, lejos de alentar la unidad y el entendimiento, no evitan la confrontación directa con aquellos a quienes no pueden integrar en sus proyectos.

El Dia de la Memoria de este año, 2025, resulta una oportunidad para sumar a la contemplación de las indeseables atrocidades pasadas, la preocupación por lo que en el presente se va manifestando y que puede caminar hacia una gestión indolente y deshumanizada de los dispositivos del Estado. La represión de jubilados del 12 de marzo pasado dejó encendidas alarmas ante la posibilidad de que un gobierno constitucional elegido por el pueblo avasalle garantías constitucionales y pisotee derechos con relativa frecuencia.

La cercanía de estos eventos y la identificación de personas concretas que con sus decisiones van caracterizando los tiempos y las instituciones, reeditan la problemática pedagógica-didáctica relativa al modo de enseñar a ser ciudadanos y conciudadanos. Nos preguntamos si es posible que una institución educativa forme demócratas preocupados y ocupados en la vigencia del derecho, y si así fuera, cuál sería el mejor modo de hacerlo. De qué manera alentamos a nuestras y nuestros estudiantes a procurar el respeto de sus derechos y a respetar el derecho de los demás. Con qué iniciativas invitamos a las y los jóvenes a proyectar e involucrarse en la construcción de una sociedad con lugar para todos, incluso para aquellos que se encontraran por fuera de los formatos vigentes.

La contemplación del proceso social dentro del cual enmarcamos los trágicos sucesos posteriores al 24 de marzo de 1976 así como la apreciación de la tendencia sonante en el mundo y en la región nos mueve a actualizar nuestras convicciones ciudadanas y explicitar con mayor fuerza los principios deseados para buena y digna convivencia:

NUNCA MÁS UN ESTADO REPRESOR Y ASESINO;

POR SIEMPRE UN ESTADO DE DERECHO.

Un día como hoy, hace muchos años atrás

Prof. Jose Luis Alessandrini

Director Institucional

Todas y todos vivimos siempre en el presente. En cada momento podríamos decir “ahora” y sería correcto. Nuestra conciencia tiene registro permanente del presente. También podemos imaginar o ficcionar futuros, y reconstruir pasados, con ayuda de la propia memoria y del testimonio de otros.

Un día como hoy, 16 de septiembre de 2024, muchos estudiantes, docentes y ciudadanos en general, volvemos la mirada hacia los trágicos sucesos del mismo día pero en el año 1976. Ningún estudiante actual fue testigo directo, posiblemente tampoco lo fueron sus padres o madres, e incluso, apenas 12 docentes de la institución tuvieron edad para poder estar presentes en el reclamo de los estudiantes secundarios por el boleto escolar, suceso que recordamos con el nombre de La Noche de los Lápices. La contemplación de dicho evento criminal nos mueve a repetir una vez más que no queremos vivir en una sociedad donde impere la arbitrariedad y el autoritarismo, sino por el contrario, que los derechos de la ciudadanía tengan vigencia permanente.

Todos los años realizamos actos parecidos, no solo con esta fecha, sino con todas las efemérides escolares y ciudadanas. Esto me invita a preguntar por qué vamos al pasado, con qué motivo dedicamos atención a hechos lejanos en el tiempo mientras nuestros relojes no dejan de indicarnos que el futuro que aún no estaba ya está dejando de ser presente.

Exploramos el pasado con alguna inquietud del momento que vivimos1. Es más, buscamos en el pasado elementos que puedan aportar alguna orientación para nuestro presente. Podemos buscar modelos y/o ejemplos de compromiso con la comunidad; formas de organización social que de alguna manera pudieran copiarse; procesos y condiciones de desarrollo productivo que hayan tenido éxito y pudiéramos imitar. Otras personas entienden que la investigación del pasado se orienta a justificar el modo de ser de las sociedades actuales, esto es, nuestras sociedades, y sus características, son el resultado de distintos procesos que se fueron concatenando a lo largo del tiempo.

En todos los casos la inquietud por el pasado se asocia a la elaboración, creación y recreación de la identidad de las comunidades y los grupos. Como cualquiera de nosotros, también una comunidad puede pensarse como el fruto de una gran colección de sucesos, condicionantes, opciones, decisiones, acciones y omisiones que tuvieron lugar antes del ahora. En un día como hoy, al poner la mirada en la Noche de los Lápices, podríamos decir que apostamos por la vigencia del derecho y de un Estado empático con la ciudadanía, porque no siempre fue así.

Como decía más arriba, la conciencia del tiempo incluye también la proyección de futuros. Anclados en la actualidad imaginamos futuros posibles a partir de los condicionantes que conocemos. La literatura de ficción y el cine imaginaron futuros que en parte se materializaron y en parte no. La película Volver al futuro II, estrenada en 1989, presenta un año 2015 que difiere ampliamente de aquello que realmente fue. Imaginaron también futuros brutalmente distópicos (Mad Max; Waterworld; Divergente) que ojalá nunca se concreten. Imaginaron asimismo un futuro con una tecnología opresiva (Terminator, estrenada en 1984) donde la ciudadanía debía tomar las armas para resistir a los robots, cuando la realidad nos muestra una tecnología con todas las condiciones dadas para ser adictiva y no resistida.

Más que un mañana distópico podemos pensar que el futuro próximo ostentará sociedades híbridas, donde existan instituciones como las que conocemos, pero las asimetrías, privilegios, defraudaciones y aspiraciones lleven a que gran parte de la vida en las comunidades se concrete al margen de las mismas. Una idea parecida encuentro al leer la obra Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso, de la historiadora argentina Ana María Lorandi2, en la que se describe la colonización del Perú y el comportamiento de gobernadores y encomenderos, quienes so pretexto del alto costo físico de la conquista del territorio no tuvieron mayor interés en cumplir con la ley de la metrópoli española. No es nada nuevo lo que presento, tal vez con muchos podemos coincidir en la percepción de que las leyes no operan para todos por igual. Un duro testimonio de ello es el cuento Ante la ley, de Franz Kafka. El intercambio que se da entre el poder económico y dirigentes políticos hacen pensar que la arbitrariedad vaya a ser más cada vez más explícita. Un analista formulaba hace un tiempo una analogía en la que, así como un virus tiene una proteína con la que pincha la célula para poder ingresar e invadirla, el poder plutocrático se sirve de las consultoras neoliberales para invadir la vida pública y controlarla3 .

La actualidad que vivimos presenta características y condiciones que no auguran un futuro mejor para la mayoría de la población mundial. Partimos de una grosera asimetría en la distribución de la riqueza. Hablamos de que el 10% de la población del mundo acumula el 90% de la riqueza. A la inversa, entre el 90% de la población se distribuye – no necesariamente de modo equitativo – el 10% de la riqueza.

El desarrollo tecnológico, que muchas veces nos fascina, impacta en la disponibilidad de puestos de trabajo, tanto en el mundo, en general, como en nuestra región, en particular. La incorporación de la robótica y la Inteligencia Artificial viene reemplazando la actividad de trabajadores con capacitación profesional o sin ella. Así como el delivery podrá ser hecho por drones y los taxis no requerirán conductores, la inteligencia artificial corregirá la órbita de satélites y diseñará vehículos o ropa, si es que ya no lo hace. Me pregunto si está previsto que las empresas que producen manufacturas por medio de robots hagan aportes a las cajas de jubilación. Por otro lado, uno de los horizontes de la educación secundaria es la preparación de la ciudadanía joven para el mundo del trabajo… mundo en el que ha ido creciendo la cantidad de subempleados y desempleados.

No menor es la situación medioambiental. La producción de bienes materiales (manufacturas) y las condiciones del comercio global incrementan la contaminación de la atmósfera (fábricas, transporte marítimo y aéreo, entre otros) y la creación de grandes cantidades de basura que en algún lugar deben ser alojadas. La animación Wall-e (2008) arriesgaba un futuro planeta-basurero en el que no se mostraba población humana. Una parte minúscula de la humanidad vivía en la nave Axioma. No puedo dejar de preguntarme cuáles habrían sido las condiciones para poder entrar en ese vehículo… La tendencia mayormente posible es que la mayoría de la humanidad viva en el planeta-basurero, con regiones protegidas para las minorías que regulan el orden económico global.

Discrepo con los optimistas despreocupados que predican la rápida reconversión de la humanidad a las nuevas condiciones laborales y ambientales ya que no ofrecen garantía de que la robótica y la Inteligencia Artificial den lugar a nuevas formas de trabajo y empleo digno, para todos.

No puedo dejar de hacer referencia al crecimiento que se viene dando de los discursos de odio que preocupan a la comunidad internacional4 , como también a la agresión entre países que cobran vidas de civiles en cantidades escalofriantes.

Así como volvemos la mirada al pasado para decirle NO a un Estado indolente y represivo, las y los invito a incorporar una apreciación realista del futuro desde la perspectiva del derecho de la ciudadanía. Los derechos formulados posiblemente sigan intactos, pero tal vez la oportunidad de disfrutar de los mismos quede cada vez más diferida que en la actualidad. En el contexto presente no solo hablamos de Estados sino de grupos de personas poseedoras de aquel 90% de la riqueza mencionada anteriormente, que los condicionan y por qué no, extorsionan.

Aliento a estudiantes y docentes, como también a la ciudadanía en general, a robustecer identidades tanto con la reflexión seria y cuidada de los hechos pasados, como así también de las condiciones actuales que impactarán en el modo de vida de los próximos años y en adelante. Que con una perspectiva crítica el futuro de las multitudes ocupe nuestros espacios de enseñanza y de intercambio, y que nuestro conocimiento, decisiones y acciones se orienten a la concreción de un presente y un futuro más justos, más humanos, más provistos de escenarios y oportunidades donde disfrutar de nuestros derechos. Me permito tomar prestado y recrear el lema de la gestión de nuestro actual gobernador, Axel Kicilof, y sugerir acciones en el marco del Derecho al Futuro… a un futuro de derechos.

1) Puede resultar muy interesante la reflexión sobre el abordaje del pasado que se encuentra en el libro de Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, del año 2004.

2) Lorandi, Ana María (2002). Ni ley ni rey ni hombre virtuoso. Gedisa. Buenos Aires.

3) Monbiot, G. (6/1/2024). What links Rishi Sunak, Javier Milei and Donald Trump? The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/06/rishi-sunak-javier-milei-donald-trump-atlas-network

4) En https://www.unesco.org/en/countering-hate-speech puede verse un documento de UNESCO (2023) sobre el tema.

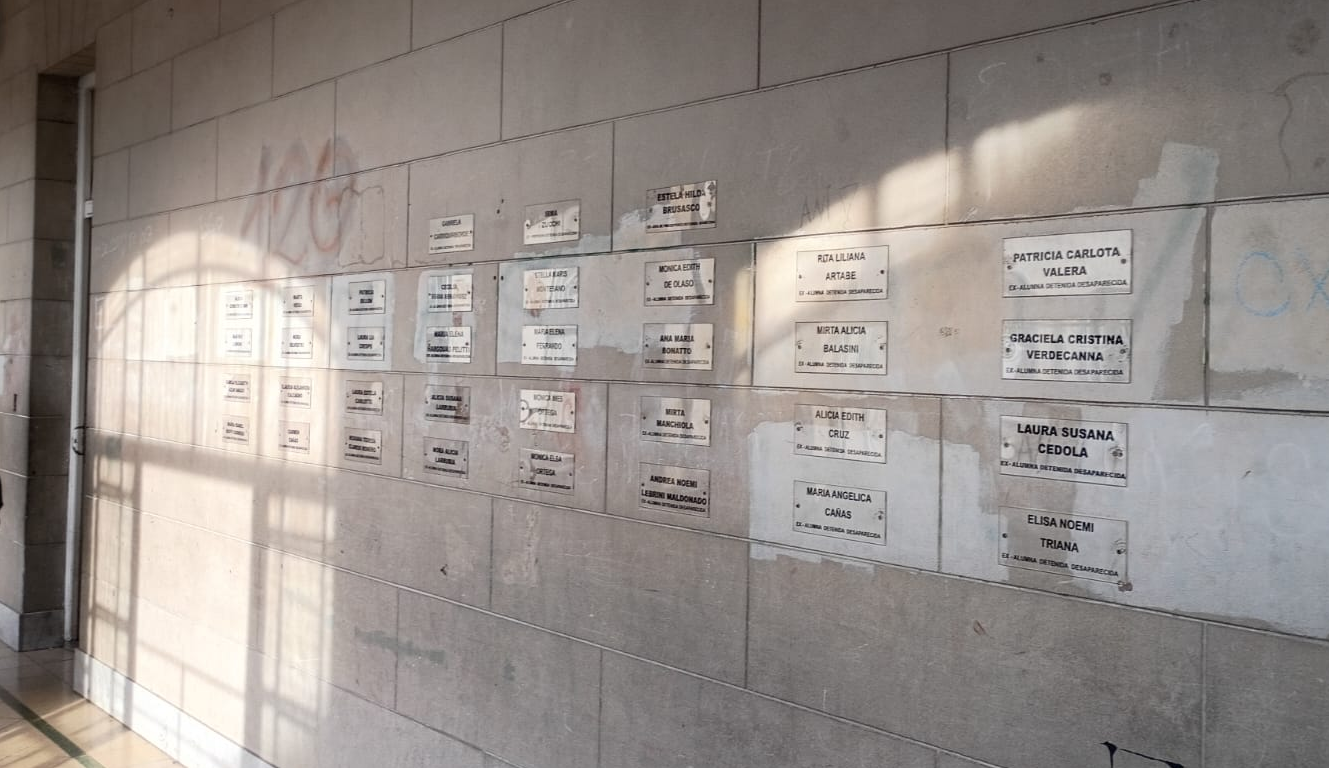

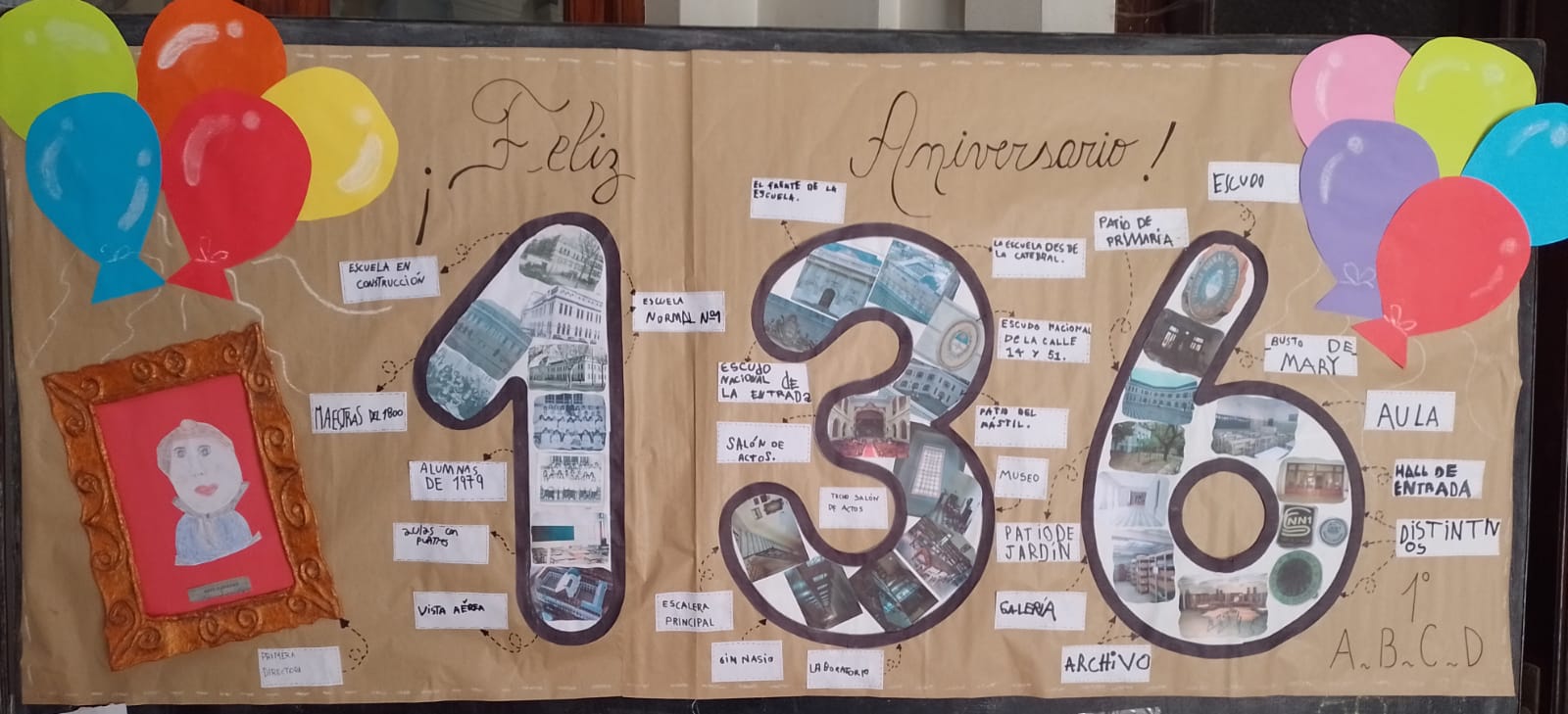

136° aniversario de la creación del Normal 1

13 de agosto de 2024

Con motivo del aniversario de la institución se realizaron acciones en el turno mañana y tarde.

Por la mañana estudiantes del nivel inicial junto con los del nivel secundario honraron a la bandera y posteriormente realizaron dibujos conjuntos alusivos al aniversario. Contamos con la presencia de estudiantes del CFI 2 (Centro de Formación Integral 2) quienes proveyeron papel reciclado producidos por ellos mismos.

Por la tarde se llevó adelante el Acto Escolar en el patio del mástil, con presencia de estudiantes de los 4 niveles, autoridades educativas y familias y exalumnas. El Acto consistió en el izado de la bandera, palabras del Director Institucional y canciones a cargo del Coro Juvenil.

Discurso con ocasión del 136° aniversario de la institución

Prof. José Luis Alessandrini – Director Institucional

Hace 136 años, esto es, el 13 de agosto de 1888, por medio de un decreto del entonces Presidente Miguel Juarez Celman se creaba la Escuela Normal de La Plata. Esto fue 4 semanas antes de que muriera Sarmiento.

El decreto de fundación incluía que Mary Olstine Graham sería su directora y la profesora de Pedagogía. Ella había nacido en EEUU y había migrado a nuestro país para trabajar en el incipiente sistema educativo planificado por Domingo Faustino Sarmiento.

Nos preguntamos qué institución se creó ese día?

Un Colegio secundario para mujeres, donde las egresadas después de estudiar 5 años salían formadas para ser maestras en una escuela primaria.

La formación de maestros y maestras no fue siempre igual. Hoy, para ser maestro o maestra debe hacerse una carrera de 4 años. Entre 1870 y 1970, las maestras se formaban en Escuelas Normales, como ésta. Se trataba de un secundario en donde los últimos 2 años eran especiales para que las jóvenes se formaran como maestras.

Hoy nos acompañan egresadas del año 1969, última promoción de maestras formadas en nuestra querida institución. Ellas, con 18 años ( o tal vez uno menos) egresaron del secundario siendo maestras.

Y antes de que existieran los Colegios Normales? Cómo conseguíamos una seño para enseñarle a los chicos y chicas de las ciudades y los pueblos?

Antes de 1870 quien quería ser maestro o maestra se formaba imitando a los maestros o maestras que enseñaban en las escuelas. La interesada o el interesado le pedía a la directora, y acompañaba en el aula otra docente. Luego de un tiempo, se hacía cargo de un grado.

Las Escuelas Normales fueron novedosas, ya que ofrecían una formación para docentes con fundamentos científicos y con la posibilidad de practicar lo que se estudiaba, antes de hacerse cargo definitivamente de un grado. Por eso es que los Colegios Normales, que dijimos que eran secundarios, albergaban una escuela primaria.

Si se fijan en la puerta de la Dirección de Primaria, verán que hay un soporte de madera con un cartel que dice: Departamento de Aplicación. Este es el nombre que se usaba para la escuela primaria en donde las alumnas del Ciclo Normal practicaban el oficio de enseñar. En algunos casos se usaba la expresión ‘Escuela Anexa’.

Los colegios y las escuelas son instituciones… esto es, un grupo de personas reunidas con una finalidad que trabajarán de acuerdo a reglas. Las instituciones se alojan en edificios como éste donde pasamos varias horas del día.

Posiblemente el 14 de agosto de 1888, la Escuela Normal de La Plata haya funcionado en una casa. Tiempo después contó con un edificio, que no es éste, sino uno que queda en la calle 5 y 47. 36 años después de su fundación se inició la construcción de este edificio. Hace exactamente 100 años se iniciaba la construcción del edificio que nos aloja.

Muchas personas han pasado por la institución. Muchos han enseñado y muchos más han aprendido en el Normal. Muchos se han sentido orgullosos y orgullosas de haber pasado por estas aulas. La escritora Alicia Venturini, exalumna de este colegio, habla con admiración y orgullo de su colegio.

Enseñar y aprender son dos palabras que caracterizan a las escuelas y colegios en general y al Normal en particular. Muchas personas, maestros, seños, profesoras, profesores, vienen todos los días para enseñar, para formar niños, niñas, adolescentes y también adultos que estudian en nuestro nivel superior, procurando que todos y todas ganen, con los distintos conocimientos, autonomía y capacidad para desenvolverse por sí mismos en la vida de la sociedad. Así lo hizo Mary Olstine, la primera directora y así lo hacemos hoy, quienes nos desempeñamos en las aulas, en las preceptorías, en la biblioteca o en la dirección.

Tanto unos como otros (maestros, seños, profes, directivos) buscamos formar ciudadanos y ciudadanas que disfruten a pleno de su libertad, sea al elegir como al decidir, y aspiramos y alentamos a nuestros y nuestras estudiantes a vivir y profundizar la cultura democrática, esto es, identificar y elegir en todo momento al diálogo como la mejor manera de resolver conflictos y diferencias.

Buscamos también brindar las mejores oportunidades para aprender y gustar del conocimiento.

En esta oportunidad celebramos los 136 años del Normal en medio de una obra que pone en valor al edificio y a la institución. Estamos en un patio que ha sido limpiado, repasado, pintado. Los techos están en reparación para que las lluvias no nos incomoden y nos alejen de nuestra tarea de enseñar y aprender. Los laboratorios están siendo puestos al día para tener un mejor lugar donde aprender ciencias naturales. Saludo a los equipos de profesionales y constructores que con dedicación y calidez hacen todo lo posible para que la obra no dificulte la vida de la institución.

Volviendo a una idea anterior, no es lo mismo el edificio que la institución, pero las instituciones necesitan de algún edificio donde poder llevar adelante su misión. Propongo a todos y todas, que la renovación del edificio sea acompañada de una revisión de la vida institucional. Esto es, de lo que hacemos y también de lo que no hacemos; que identifiquemos las buenas prácticas y las fortalezcamos, y que no dejemos de buscar en todo una superación. Que pensemos el modo de habitar el edificio escolar, que nos propongamos cuidarlo más, sean sus paredes, sus pisos, sus mesas y sus sillas. Que pensemos siempre que somos una comunidad de aprendizaje, donde día tras días todos y todas aprendemos algo más, sea matemática, prácticas del lenguaje o ciencias, como también jugar, divertirnos, trabajar en equipos y buscar el bien de todos y todas.

Decíamos que muchas personas han pasado por nuestra institución. Imaginémonos la cantidad de estudiantes y docentes que hicieron sus recreos en este patio. Decíamos también que muchos se han sentido orgullosos y orgullosas de haber estudiado aquí. Pueda ser que todos los que estamos hoy aquí también guardemos un lindo recuerdo de nuestro paso por la institución, sea como profe, seño, dire o como estudiante. Que sea el Normal, en todo momento, un lugar donde aprender y comprender, respetar y ser respetado, hablar, escuchar y ser escuchado, proponer, emprender y en todo momento, crecer, tanto en conocimientos de las distintas áreas como en la vida de comunidad, marcada por el respeto de las diferencias, la identificación de las coincidencias y la disposición a construir una sociedad más justa y más humana.

Contamos con el acompañamiento de exalumnas egresadas en el año 1969, ultima promoción de maestras normales.